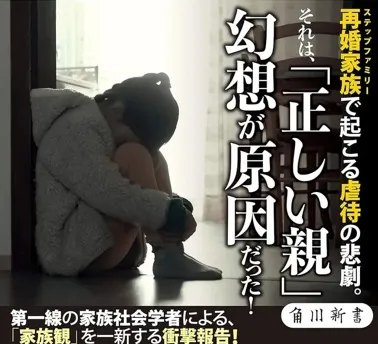

サブスクリプション

アイタイムズジャパン編集部

隠された情報

デスクの前で職員たちが何かを相談していた。

ようやく戻ってきた担当者は短く告げた。

「書類はありません」

彼は一瞬息をのんで、口を開いた。

「それなら、せめて子どもの住所を出してください」

「私は親権者、法定代理人です」

「裁判所の申し立てに必要なんです」

担当者は「あなたの住所は出せますけどどうします?」

と話を逸らすような返答をした。

彼はそのとき「ああ、これはやられてる」

「不安が的中した」と思った。

遠い日常

朝8時半。幼稚園へ向かう道。

自転車の後ろに座った5歳の息子が楽しそうに聞いた。

「パパ、今日のお弁当なあに?」

「ハンバーグだよ」

「やったー!」

「パパのハンバーグだいすき!」

そんなやり取りから、もう3年。

雄一さんは今、あの日のような朝を迎えられていない。

優しさで保ってきた家族のバランス

雄一さん(仮名・40代)は東京都内に住む会社員。

仕事をしながら家事も育児もこなしてきた。

長男が離乳食の頃から、ほうれん草や人参かぼちゃなどをペーストして味付けをし、口に運んであげた。

調理師免許を持つ腕前は確かで、子どもたちはパパの料理が大好きだった。

妻も仕事をしていた。

けれど、気づけば家事も育児も、ほとんどを雄一さんが負担していた。

家計はほぼすべて雄一さんの収入と貯金で支えられていた。

そして、その偏りが夫婦関係を象徴していた。

揺らぐ家族の未来

2022年夏の夜。

子どもたちが寝静まったころ妻が突然切り出した。

「もう無理 … 離婚したい」

「離婚 … ?」

あまりに唐突だった。

「どうして、何が無理なの?」

しかし返ってくるのは沈黙だけだった。

思い返せば二人目の出生後あたりから、

妻は会話を避けがちになり、夫婦の距離は少しずつ広がっていた。

「コロナ禍のストレスだろう」

「苦しいのは皆同じ、今を乗り越えれば戻れるはずだ」

と思い、彼は耐えていた。しかし現実は、容赦なかった。

離婚となれば、まず子どもたちの生活をどうするか決める必要がある。

二人は数日かけて話し合い

「平日は妻、週末は雄一さんが子をみる」

という形で、いったん折り合いをつけた。

突然消えた日

ところがその数日後。

仕事を終えて帰宅した雄一さんが「ただいま」と言っても返事はなかった。

家の中は暗く静まり返っていた。

部屋には誰の気配も無い。

子どもの服やおもちゃ、妻の私物や家電までもがごっそり消えていた。

テーブルには1枚の置手紙。

「しばらく時間が欲しい」

「今後はこの弁護士に連絡してください」

書かれていた番号にすぐ電話をかけた。

応答はない。

切って、またかける。

それでも、応答はなかった。

電話をもつ手が震えていた。

呼吸が浅くなり、足も震えていた。

気が付くと雄一さんは110番に電話していた。

ほどなくして警察官が到着した。

中年男性の警察官は、どこか酔っているような口ぶりで尋ねた。

「どうした?」

雄一さんが状況を説明すると

「奥さんとけんかした?」

「あー、喧嘩しちゃったかー」

「弁護士さんと連絡しなよ」

と言い放ち、帰ろうとした。

「子どもがどこにいるかだけでも確認してください!」

彼は震える声で訴えたが警察官は背を向けて帰ってしまった。

その夜、雄一さんは一睡もできなかった。

味方がいない朝

翌朝、折り返しの電話がかかってきた。

「〇〇法律事務所です。受任しました」

「…何のことですか?」

「離婚関係です」

「危険なので奥さんは避難しました」

「危険って…」

「じゃあこっちも弁護士立てますから」

彼は呆然としながら電話を切った。

そしてすぐに弁護士を探し始めた。

いくつかの法律事務所に相談したが状況を話すたびに

「勝てる見込みがありません」と断られた。

なぜ「勝てる見込みがない」のか彼は理解に苦しんだ。

法テラスの紹介で、ようやく引き受けてくれる弁護士に出会えた。

しかし裁判所に申し立てるには相手の住所が必要だという。

彼は役所へ向かった。

見えない力が働くとき

窓口で書類を提出すると、職員は奥へいきなかなか戻らない。

デスクの前で職員たちが何かを相談していた。