サブスクリプション

「共働きの息子夫婦を支えるため、3日に一度のペースで孫の面倒を見てきました。食事を作り、遠足や運動会にも一緒に参加する日々は、宝物のような時間でした」

そう語る上杉和恵さん(仮名・60代)と武夫さん(仮名・60代)夫妻。しかし2019年夏、息子夫婦の離婚によって幸せな日々は突然終わりを告げます。「もう一度孫に会いたい…」穏やかな笑顔の奥に滲む、拭いきれない寂しさ。これは、関係を断たれる孫と祖父母の問題であると同時に、日本社会における“家族のかたち”を考えさせられる問題でもあります。

アイタイムズ編集部

ビデオ通話さえ許されない

今や日本では約3組に1組が離婚する時代。離婚は特別な話ではありません。

出典:厚生労働省 人口動態統計

息子夫婦の離婚後、孫たちは母親と暮らすことになりますが「またすぐに会える」と上杉さん夫妻は信じていました。「あれほど一緒に過ごした日々が、そんなに簡単に終わるはずがない」と。ところが、現実は想像とかけ離れたものでした。

孫との交流を願っても、息子の元妻側は受け入れない──。それならせめて、息子が孫と通話する様子を見るだけでも──。そう思い、数カ月に1度の貴重なビデオ通話に立ち会ったある日、上杉さん夫妻の姿がわずかに画面に映り込んだことが問題視されました。「あなた方に会う権利はない」という主張を、弁護士を通じて突き付けられたのです。

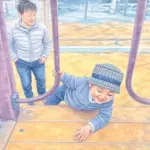

新型コロナの影響下、息子が孫と公園で交流した際には、母親側の祖母から「コロナがうつるかもしれないから近づかないで!」と突き放されました。父親ですら“接触禁止”を主張される。それでは、祖父母に至っては一体どうすれば良いのでしょうか──。

離婚の割合について

令和4年(2022年)の人口動態統計によると、1年間の離婚件数は約18万件で、同年の婚姻件数 (約51万件) に対する割合はおよそ35%です。まさに3組に1組が離婚する時代です。

「おはよう」さえ届かない…

上杉さん夫妻は、孫に会うために努力を続けます。孫が住む群馬県内の街に小さなアパートを借り、登校時に遠くから挨拶をしようと考えました。学校に相談し、他の子どもたちにも挨拶することを条件に、「登校時の見守り」という形で校長先生の同意を得ました。

ところが、孫の母親側はこれを知り、すぐに車での送迎に変更しました。そのため、上杉さん夫妻は孫と一度も顔を合わせることができず、ただ挨拶する機会さえ奪われてしまったのです。それでも希望を捨てきれず、いつか再び孫と挨拶できる日が来ると信じています。しかし、そのささやかな希望さえも、さらなる試練によって大きく揺らぐことになります。