サブスクリプション

ジャーナリストの書評コーナー

ジャーナリストが選んだ良書を紹介するコーナー。

当事者としての体験や現場取材の中で見えてきた課題を重視する、アイタイムズならではの視点でお届けします。

西牟田 靖

「子どもの連れ去り問題 日本の司法が親子を引き裂く (平凡社新書 576)」 コリン P. A. ジョーンズ (著) (2011)

外国人から見た日本の実子誘拐問題。

日本の司法制度がいかにこの問題を深刻化し、そして助長しているのかということを、具体的な事例を交えながら、喝破したのがこの本。

著者のジョーンズ氏(以下、著者)は、日本の司法制度について「日本の家族法の形式主義や、家庭裁判所の組織的な問題点(裁判官の多忙さ、調査官の調査能力の限界など)が、親子の権利や子どもの福祉を十分に考慮することを妨げている。さらに、調停手続きの不透明さや、裁判所の判断基準の不明確さも問題である」と指摘している。その上で著者は、「日本の司法制度は、本来守るべき親子関係を危機にさらし、結果的に子どもの利益を損ねている」と警鐘を鳴らしている。

書評:「拉致司法」の構図 ── 日本の裁判所は、いかにして親子を引き裂くのか

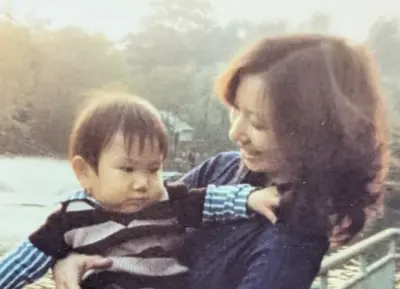

本書は、日本の家庭裁判所における「子どもの連れ去り」と「親子の引き離し」という深刻な問題の扱いに焦点を当て、その実態、原因、そして解決策を多角的に考察した作品です。著者は、アメリカ人弁護士として、また当事者としての自らの体験や数多くの事例に基づき、日本の家事司法制度が抱える問題点を浮き彫りにし、親子の絆が軽視される現状に警鐘を鳴らしています。それでは、本書の内容を詳細に見ていきましょう。

まず本書は、「子どもの連れ去り」が夫婦関係の破綻に伴って発生する深刻な問題であることを指摘しています。夫婦の一方が、他方の同意を得ずに子どもを連れ去り、面会交流を拒否したり、居場所を隠したりする行為は、子どもにとって大きな精神的苦痛を与えるだけでなく、親子の絆を破壊する要因となります。さらに、同居親が、非同居親(別居親)に対して否定的な感情を抱き、子どもに精神的な圧力をかけることで、「親子の引き離し」を助長するケースも少なくありません。このような行為は、片方の親だけでなく、その祖父母や他の親族との絆もズタズタにし、生涯にわたって否定的な影響を与えかねません。